Lecturas

Hechos de los apóstoles 4, 8-12 – Salmo 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28-29 (R.: 22) – 1ª Juan: 3, 1-2 – Juan 10, 11-18

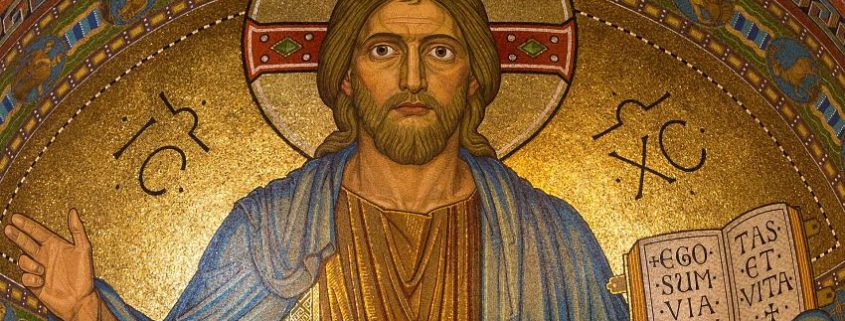

JESÚS, BUEN PASTOR

2018, 4º domingo de Pascua

La comunidad cristiana celebra la pascua de Cristo. Es su fiesta central. No vive solo la memoria o recuerdo de su resurrección personal hace veinte siglos. Ya los Padres antiguos de la Iglesia afirmaban que la pascua que ahora celebran los cristianos es no solo memoria, sino misterio vivo, realidad actual de gloria y de gracia. El Resucitado, al resucitar, es constituido en poder como Señor de la nueva humanidad y comienza a irradiar su vida gloriosa en la comunidad cristiana de todos los tiempos. Lo hace por medio del don del Espíritu Santo, de la gracia y del amor de Dios, el suceso más grandioso que cualifica la vida de la Iglesia de todos los tiempos.

Jesús, en el evangelio, se denomina “Buen Pastor”. Apoyándose en la cultura popular, se atribuye esta imagen familiar que todos veían y vivían diariamente y de la que en gran manera dependía la vida y subsistencia de todos. Él conoce a los suyos como el pastor a sus ovejas. Los conduce, los alimenta y defiende. Se denomina “buen” pastor contraponiéndose a los pastores “asalariados”, cuya única relación es el interés personal. Se llama además “puerta del redil”, significando libre acceso y familiaridad, diferenciándose de los que asaltan las vallas para robar y matar. Jesús quiere destacar que para él cuentan más las ovejas que su propio bienestar. Tanto que da la vida por ellas. El amor le lleva a una protección constante. La imagen de Jesús buen pastor era ya muy querida por los primeros cristianos y fue la primera y más repetida pintura hallada en las catacumbas. Sin embargo, la realidad desborda la analogía. Jesús conduce al hombre por las sendas de Dios. Lo alimenta de su propia vida. Lo conoce y se da a conocer con inmensa intimidad y sin reservas. Es puerta y ofrecimiento de vida y felicidad ascendente.

La imagen de Jesús Buen Pastor nos lleva a consideraciones importantes para nuestra vida. Nos fuerza, primero, a analizar hasta qué punto Jesús es en realidad nuestro pastor y nuestra vida. Vivimos hace tiempo una época de cambios, muchos y profundos. Y son multitud los que han cambiado en gran manera sin que puedan asegurar con claridad en qué han cambiado y hacia dónde caminan. Viven un comportamiento esclavo y mimético. Son puro ambiente muy afectado de indiferencia y frialdad. Son muchos los que envejecen, pero no maduran. Al menos, no crecen en la línea de la fe. En la vida cristiana hay algo muy sencillo y fundamental de lo que depende la autenticidad de toda nuestra existencia: y es que esa vida cristiana no es sino nuestra “vida en Cristo”. La vida en Cristo se fundamenta y revela en una relación directa y expresa con él. No porque hagamos cosas “cristianas” se deduce que nos comportamos como cristianos. Insistimos: el cristianismo es expresamente la vida en Cristo. Es una vida fundamentada en el bautismo y organizada en torno al evangelio y a la eucaristía dominical y frecuente. Ha existido en la historia una grave perturbación cultural que ha dificultado este principio. En la Edad Media, con el nacimiento lento de las lenguas vernáculas, el latín siguió siendo la lengua de las celebraciones de la Iglesia. Su uso exclusivo produjo una separación del pueblo con Dios y del clero con el pueblo. El sacerdote siguió con sus latines y el pueblo fue ambientándose en una lengua propia y distinta. Ignorando absolutamente el pueblo lo que el sacerdote oraba y proclamaba, el pueblo tuvo necesidad de ser piadoso e inventó las llamadas “devociones populares”, un tipo de oraciones inventadas por él, diferentes de aquellas que celebraban oficialmente el tradicional misterio cristiano. Esto introdujo un cambio copernicano. Nació, si no un cristianismo nuevo, sí una nueva forma de ser cristianos, un cristianismo más a la carta. Se produjeron dos oscurecimientos de consecuencias muy graves. La sustitución de los evangelios por libros piadosos y de vidas de los santos, y una visión recortada de la eucaristía como simple presencia divina, como objeto adorable, oscureciendo su aspecto dinámico de caridad fraterna y de comunión eclesial, como espiritualidad de la cruz, de la humildad y de solidaridad universal. En ella se hablaba exclusiva, o preferentemente, de la conversión de la materia, pero apenas nada de la trasformación de la comunidad en el Cuerpo místico de Cristo y de la caridad consecuente. En esta perspectiva, el bautismo pasó a ser un acto privado de familia. La penitencia y la eucaristía se vieron reducidas e individualizadas. Aparecieron multitud de altares con misas familiares y grupales sin sentido de comunidad. El pueblo, asistente cada vez más pasivo, quedó distanciado de la lectura de la Biblia y de las celebraciones litúrgicas. Lógicamente, la renovación pasa ahora por el trasvase del evangelio a la conciencia y vivencia comunitaria del pueblo y al trasvase de la eucaristía a una vida fraterna y social por la solidaridad y la práctica de la justicia social.

Hoy, día del Buen Pastor, la referencia a los pastores de la Iglesia es obligada para reconsiderar la identidad evangélica de cuantos trabajamos en el ministerio apostólico y para pedir por ellos al Buen Pastor que los haga a su medida. En el ministerio eclesial, el papa, obispos y sacerdotes “personalizan a Cristo Pastor”, como dice la tradición cristiana. No existe una función separada. Nadie puede ser sacerdote por su cuenta. Y, además, y cosa importante, como dice san Pedro, el pastor tiene que tener ánimo y estilo de grey, de rebaño. Debe ser creyente cualificado. Ejercer hoy evangélicamente el sacerdocio es cosa nada fácil. No solo por las dificultades sociales y culturales de nuestro momento histórico, por la crisis de frialdad e indiferencia tan generalizada, sino también por la necesidad de purificar la imagen de sacerdotes y obispos de la herrumbre histórica heredada de las culturas de tiempos pasados. Obispos y sacerdotes debemos amar con un amor real, humano y evangélico, no profesional o funcional, de fondo y no de forma, y debemos renunciar al uso de distancias y alturas sociales que nos otorgó el pasado mediante formas, privilegios y títulos que distancian y alejan. Ciertas formas celebrativas y ciertas imágenes, con el pretexto del culto solemne, más bien culto a personaje, con reminiscencias de la Edad Media, y aun anteriores, no casan bien con la espiritualidad más depurada del cenáculo y la cruz. Un amor evangélico y real requiere no situarse por encima de nadie. Para convencer de lleno hay que amar sinceramente practicando una cercanía infinita.

Junto al problema de los pastores hoy, en el mundo moderno, está también el de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Reflejar el espíritu de la cruz, amando siempre, y amando en la dificultad, entregándose por completo en el contexto de una cultura moderna, tan egocéntrica y materializada, es sumamente difícil. Amar en serio exige un desprendimiento radical. Vivir la vida del otro, servirle y amarle realmente, estar a la altura de la necesidad contemporánea presentando un mensaje convincente y ejerciendo una imagen provocativa y llamativa, es difícil. Predicar no solo de palabra, sino con la vida y el testimonio, requiere una entrega radical y continuada. Pero es Cristo mismo quien hoy llama y llama a una vida superior, trascendente y fascinante. Ser cristiano hoy, y tanto más apóstol, en el contexto de la cultura moderna, es un gesto ejemplar de amor a Cristo, a la Iglesia y al mundo. Pidamos hoy al Señor que envíe pastores buenos a su grey.

Descargar homilía

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!